Riso, sommersioni e asciutte per ridurre le emissioni di metano

Le risaie, tra gli agroecosistemi, sono le principali responsabili dell'emissione di metano in atmosfera, un gas ad effetto serra venticinque volte più impattante dell'anidride carbonica. L'uso delle sommersione invernale e di cicli di asciutta durante il periodo vegetativo può tuttavia ridurre le emissioni

Le risaie sono degli agroecosistemi che emettono metano (Foto di archivio)

Fonte immagine: © lorenza62 - Adobe Stock

Il cambiamento climatico è una delle principali sfide a livello globale. L'aumento delle temperature medie terrestri, causato dall'accumulo di gas serra nell'atmosfera, sta causando danni enormi in ogni settore economico, agricoltura compresa. Nel 2024, secondo le ultime stime, si è superata per la prima volta la soglia di 1,5°C di aumento delle temperature medie terrestri, considerata come un limite invalicabile secondo gli accordi di Parigi.

Il metano (CH4) è un gas serra (GHG) prodotto da diverse attività umane, comprese le risaie sommerse. Per ogni chilogrammo di riso prodotto, vengono rilasciati circa 100 grammi di metano nell'atmosfera, con emissioni pari a 1,3 chilogrammi di CH4 per ettaro al giorno nelle coltivazioni di riso a sommersione continua. Rispetto all'anidride carbonica (CO2), il metano possiede un potenziale di riscaldamento molto più elevato, pari a venticinque volte quello della CO2.

Secondo il report "Methane emissions in livestock and rice systems. Sources, quantification, mitigation and metrics" della Fao, circa l'8% delle emissioni globali di metano causate dall'uomo proviene dalle risaie, mentre circa il 32% deriva da processi microbici che si verificano durante la fermentazione enterica del bestiame ruminante e dei sistemi di gestione del letame (zootecnia).

Si tratta tuttavia di stime, in quanto le emissioni di metano possono variare ampiamente da campo a campo e soprattutto a seconda della latitudine e del sistema produttivo. I fattori che influenzano la produzione di metano includono infatti la quantità di sostanza organica nel suolo, la durata della sommersione e il livello dell'acqua, nonché la temperatura del suolo, in quanto influenza i processi microbici.

Formazione del metano nelle risaie

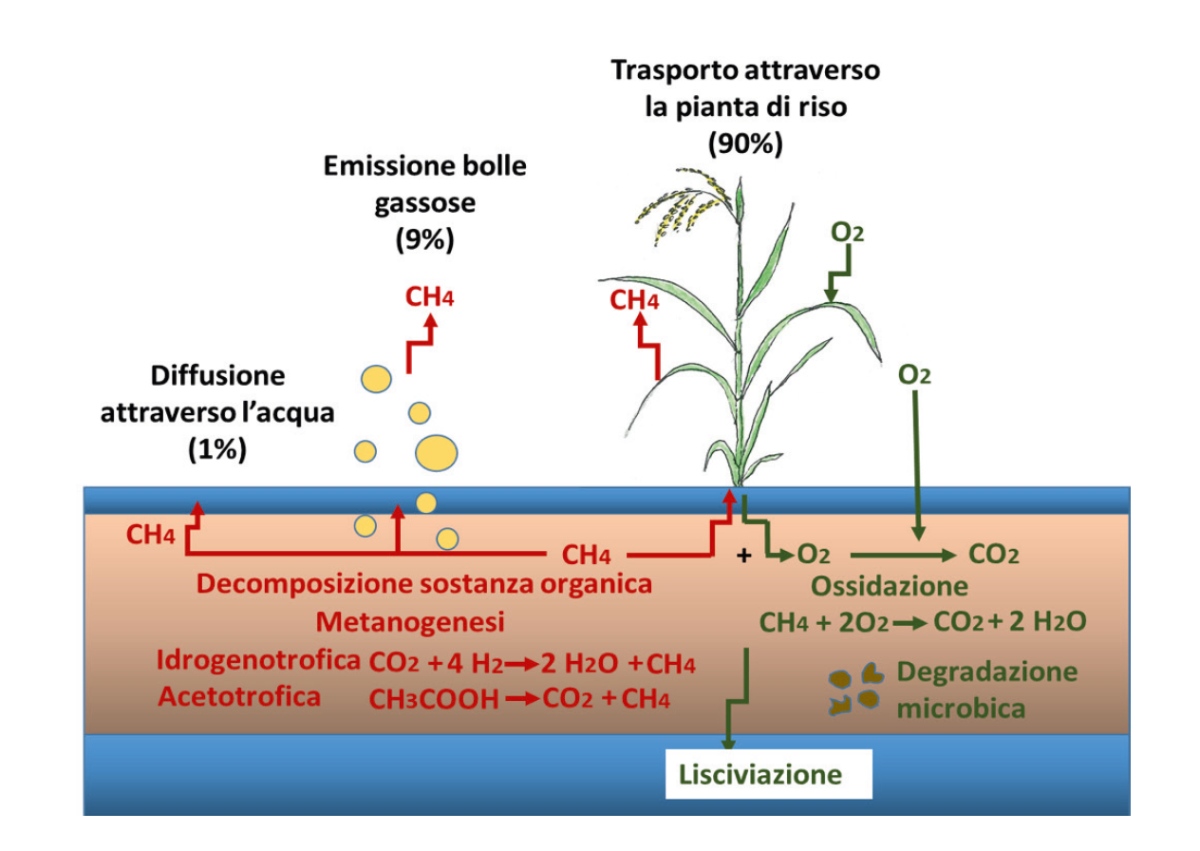

Il metano si forma nei suoli sommersi delle risaie a causa della decomposizione anaerobica della materia organica, come residui colturali e sostanze aggiunte come il letame o il digestato. In queste condizioni, l'esaurimento dell'ossigeno e l'aumento del pH favoriscono l'attività dei batteri metanogeni che decomponendo la sostanza organica generano metano e anidride carbonica in proporzioni quasi uguali.

Una volta prodotto a livello di suolo, il metano viene rilasciato nell'atmosfera attraverso tre vie:

- Dispersione dalla superficie dell'acqua. Si tratta di una quota marginale del totale, pari circa all'1%.

- Emissione di bolle. Quando la solubilità del metano nell'acqua è superata, questo ultimo forma bolle che raggiungono la superficie.

- Trasporto attraverso le piante di riso. Questa via è responsabile del 90% delle emissioni, avviene tramite il sistema parenchimatico delle piante, che permette la circolazione dell'aria.

Emissione di metano in atmosfera dalle risaie sommerse

Fonte foto: Libro 'Oryza' di Aldo Ferrero e Alberto Girotto)

Strategie per ridurre le emissioni di metano

Per contenere le emissioni di gas serra dalle risaie sono state sviluppate diverse tecniche, molte delle quali si concentrano sulla gestione dell'acqua, dei fertilizzanti e della sostanza organica. Di seguito alcune strategie principali.

Sommersione delle risaie durante l'inverno. Durante l'inverno, indicativamente da novembre a febbraio e comunque per almeno novanta-centodieci giorni, le risaie vanno completamente ricoperte di acqua. In queste situazioni si avvia un processo di degradazione chimico, fisica e biologica sulle paglie residue in campo. Un processo che, a causa delle basse temperature, non permette lo sviluppo dei batteri metanogeni e quindi l'emissione di metano.

Le paglie così degradate, in primavera, sono facilmente mineralizzabili, determinando quindi un minor contenuto di carbonio a disposizione dei batteri metanogeni durante la fase di sommersione estiva della risaia. In altre parole, si sottrae all'azione dei batteri la biomassa proveniente dal ciclo colturale precedente.

Adozione dell'AWD, Alternate Wetting and Drying. Come dice il nome, questo sistema prevede di alternare cicli di sommersione e asciutta della risaia. La sua adozione è abbastanza semplice: dopo aver sommerso la risaia, si attende che il livello scenda ad opera dell'infiltrazione e dell'evapotraspirazione. Quando il livello scende sotto ad una certa soglia, si riaprono le paratìe per una nuova sommersione.

La determinazione del corretto livello soglia è oggetto di vari studi, in quanto una asciutta troppo severa può portare a cali di produzione. In generale, si ritiene che con un livello di -15 centimetri di acqua rispetto al piano di campo si ottengano benefici nella riduzione delle emissioni di metano senza inficiare la produttività del campo. Si può tuttavia andare anche oltre in momenti non critici, come gli stadi iniziali di sviluppo della pianta, mentre in momenti delicati, come la fioritura, si deve sospendere questa pratica. Inoltre, è necessaria l'interruzione dell'AWD durante la fase di botticella e maturazione lattea per evitare l'accumulo di cadmio nella granella.

Oltre a queste due pratiche si può anche adottare la semina in asciutta con sommersione ritardata. Riducendo il periodo di sommersione si diminuiscono infatti le condizioni anaerobiche favorevoli alla metanogenesi.

Per facilitare ulteriormente la degradazione dei residui colturali è possibile interrarli in autunno, rispetto all'interramento in primavera. Avere infatti un lungo intervallo tra l'incorporazione e la sommersione riduce le emissioni durante la stagione di crescita del riso, rispetto all'incorporazione immediatamente prima della sommersione.

Infine, si deve prendere in considerazione la possibilità di utilizzare fertilizzanti contenenti zolfo (per esempio solfato ammonico) piuttosto che l'urea, in quanto sfavoriscono la metanogenesi. Questi concimi non sono però adatti a terreni con una bassa quantità di ferro, poiché in tali condizioni lo ione zolfo può danneggiare le radici del riso.

Il protossido di azoto, l'alter ego del metano

Il protossido di azoto (N2O) emesso nell'ambiente delle risaie è generalmente meno problematico rispetto al metano, sebbene abbia un impatto ambientale maggiore. Con un potenziale di riscaldamento circa dodici volte superiore a quello del metano e ben trecento volte maggiore rispetto alla CO2, l'N2O contribuisce anche al danneggiamento dello strato di ozono nella stratosfera. Le sue emissioni derivano principalmente dai processi microbici di nitrificazione e denitrificazione, che possono avvenire simultaneamente e produrre N2O come sottoprodotto intermedio.

La sua formazione è dunque legata alla decomposizione della sostanza organica in presenza di ossigeno, nonché all'impiego dei fertilizzanti azotati. Se le condizioni anaerobiche delle risaie allagate favoriscono lo sviluppo dei processi di metanogenesi, al contempo riducono la formazione di N2O. Al contrario, le asciutte stagionali adottate per migliorare la gestione della coltura e l'efficacia della fertilizzazione possono aumentare le emissioni di protossido di azoto, a scapito di quelle di metano.

Quali risultati da questi nuovi approcci?

Dato che il tema dei cambiamenti climatici è oggi centrale in tutte le politiche internazionali, non solo in quelle europee, l'attenzione verso la definizione di pratiche volte a ridurre le emissioni di metano è alta. Molti studi, tuttavia, sono stati fatti in Asia, dove il riso rappresenta la coltura principale, ma sono difficilmente calabili nel contesto italiano.

Secondo una meta-analisi recente, basata su duecentouno osservazioni, le pratiche di sommersione non continua hanno ridotto le emissioni di CH4 del 53% rispetto alla sommersione continua (Jiang et al., 2019). In termini di potenziale di riscaldamento globale (GWP), l'effetto di riduzione è però leggermente inferiore, pari al 44%, a causa delle maggiori emissioni di N2O.

Esistono però delle esperienze di ricerca anche nel nostro Paese, che è leader in Europa nella produzione di riso. Su questi temi ha ad esempio lavorato il progetto RISOSOST, finanziato dal Psr Lombardia. Secondo i risultati diffusi dagli organizzatori del progetto, l'adozione combinata di sommersione invernale e AWD ha portato a una riduzione del 96% delle emissioni di metano rispetto alla gestione idrica tradizionale.

Autore: Tommaso Cinquemani