Vite, nuove strategie per l'adattamento

Dalle Tecniche di Evoluzione Assistita ai Piwi, fino ai nuovi portainnesti e vitigni autoctoni. Tutte le strategie attuali per rendere la vite più tollerante a malattie e cambiamenti climatici, con meno input e più qualità

I cambiamenti climatici hanno diversi effetti sulla vite (Foto di archivio)

Fonte immagine: © Agronotizie

Le malattie crittogamiche e la crisi climatica mettono in difficoltà la coltivazione della vite (Vitis vinifera subsp. vinifera), con una diminuzione delle rese, maggiori costi colturali e minore qualità delle uve.

Per abbassare i rischi e preservare la vendemmia un aiuto può arrivare dalla genetica, con metodologie di vecchia e nuova generazione, dalle tecniche colturali e dalla biodiversità del genere Vitis. Con l'obiettivo di aggiornare il panorama varietale, per rendere il settore vitivinicolo più adattabile, flessibile e sostenibile.

In questo articolo, perciò, si fa una panoramica del contributo che il miglioramento genetico, i portainnesti e i vitigni autoctoni possono apportare per continuare a produrre vini di ottima qualità.

Argomenti questi affrontati durante il convegno "Viticoltura sostenibile: genetica, tecnica colturale e biodiversità" tenutosi in occasione dell'evento Irresistibile Piwi, a Lazise (Vr) il 28 aprile 2025.

Tea e Piwi: due opzioni per viti meno suscettibili

La vite è suscettibile all'attacco di molti patogeni, ma l'oidio e la peronospora sono le malattie crittogamiche che richiedono il maggior numero di trattamenti.

Le Nuove Tecniche Genomiche (Ngt), o Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea), possono modificare il grado di suscettibilità di una pianta, rendendola più tollerante. Ma per capire come queste tecnologie ci riescano è bene capire dal principio come funziona la suscettibilità.

Una pianta suscettibile, rispetto ad una resistente, non sviluppa i recettori adeguati che l'avvertono di un attacco fungino. Inoltre, alcuni studi di biologia molecolare stanno evidenziando l'esistenza di meccanismi che favoriscono l'entrata del patogeno. Quest'ultimo quindi ha facilmente accesso ai nutrienti, a discapito della crescita e delle difese dell'ospite. In poche parole, la pianta non possiede le telecamere di sorveglianza e inoltre lascia ai "ladri" la chiave per entrare dalla porta principale.

Questo meccanismo è causato dai geni. Alcuni di questi si conoscono già, come i MLO (Mildew Locus O) coinvolti nella suscettibilità all'oidio, mentre altri si stanno ancora studiando e caratterizzando.

Come fare quindi per passare da una vite suscettibile a una tollerante? Le strade sono due: si introducono geni target di resistenza nel genoma oppure si modifica il gene suscettibile pre esistente.

Nel caso della seconda strada, cioè mutare il gene responsabile della suscettibilità, ecco che si possono usare le Tea. Invece che aggiungere una telecamera si cambia direttamente la serratura della porta, lavorando perciò a monte del problema.

Esistono diverse mutazioni indotte, fra cui le delezioni e le inserzioni, cioè l'aggiunta o la perdita di basi nucleotidiche nel Dna che alterano la lettura del gene stesso rendendolo così non più funzionale.

Attualmente uno strumento molto efficace per indurre tali modifiche è il sistema Crispr/Cas che taglia in maniera precisa i singoli nucleotidi.

Leggi anche Crispr/Cas9: organismi semplici, adattamento furbo

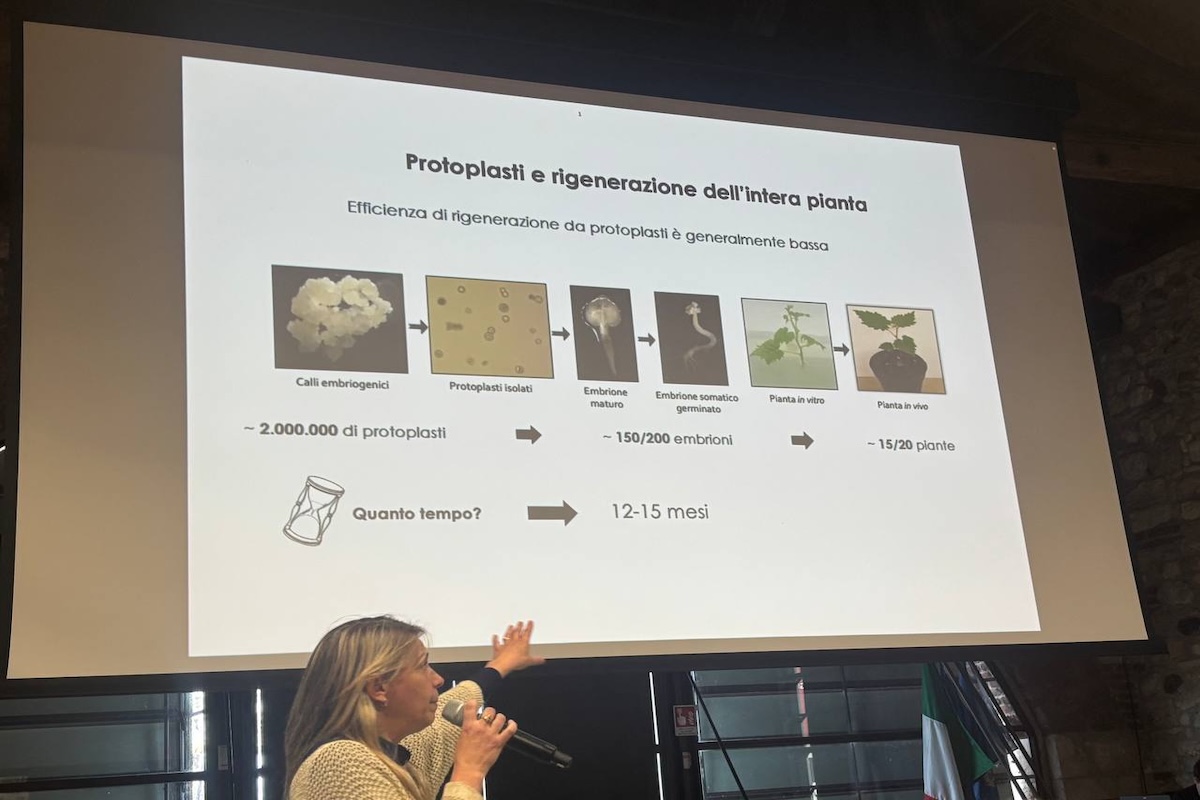

Il sistema Crispr/Cas si può applicare in vite, modificando una singola cellula priva di parete cellulare definita "protoplasto" da cui poi è possibile rigenerare una piantina intera. Quindi si ottiene alla fine una barbatella uniformemente mutata, ma preservando la sua identità varietale originale.

È bene sottolineare che questo procedimento è piuttosto laborioso. Si parte in genere da un elevato numero di protoplasti per ottenere 10-15 barbatelle, in 12-15 mesi circa.

Questo perché la rigenerazione dei protoplasti è piuttosto bassa, e inoltre bisogna considerare che esistono cultivar più recalcitranti di altre.

Rigenerazione da protoplasti, slide di Sara Zenoni dell'Università di Verona

(Fonte: AgroNotizie®)

Un esempio pratico in Italia è quello dell'Università degli Studi di Verona il cui team di genetisti ha editato piantine di Chardonnay (varietà meno recalcitrante alla rigenerazione) resistenti alla peronospora e testate in campo.

Oltre alle viti ottenute mediante genome editing - che però restano attualmente soggette ai vincoli della normativa europea - un'altra strategia per contrastare le malattie crittogamiche è rappresentata dall'uso dei vitigni Piwi (acronimo del termine tedesco Pilzwiderstandsfähig), frutto dell'incrocio tra varietà europee e americane. Oggi, molte regioni italiane a forte vocazione vitivinicola stanno guardando con crescente interesse ai Piwi, grazie alle loro caratteristiche agronomiche vantaggiose.

In questo caso, la tolleranza viene trasmessa alle barbatelle figlie seguendo i principi del miglioramento genetico classico, ovvero tramite incrocio e selezione impiegando i marcatori molecolari. Le piante ottenute presentano nel proprio genoma caratteri di resistenza multipli che restano stabili nel tempo.

I marcatori molecolari permettono di identificare fin dalle prime fasi le barbatelle che possiedono più geni di resistenza, consentendo al breeder di selezionarle precocemente e inserirle nei programmi di miglioramento.

Inoltre, tali incroci generano anche una nuova fonte di "geni minori", ancora non del tutto noti, che rappresentano un patrimonio genetico utile da studiare e caratterizzare.

Rispetto al genome editing, questo approccio è più lungo e complesso, ma risulta comunque efficace e, soprattutto, conforme alla normativa vigente, in quanto questi ibridi non sono considerati Ogm.

Piwi e Tea, dunque, rappresentano due approcci complementari: i primi valorizzano la biodiversità genetica, mentre le seconde rafforzano caratteri già presenti nella pianta. Si tratta di due materiali genetici diversi per modalità di ottenimento, ma entrambi performanti nel rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici.

Viticoltura e clima: radici da aggiornare

Finora si è parlato della parte aerea della vite, quella produttiva e sempre visibile al viticoltore. Tuttavia, è importante considerare anche la parte più nascosta della pianta: le radici.

Dei 39 portainnesti iscritti al Registro Nazionale Varietale, solo cinque sono effettivamente coltivati - SO4, 140 Ruggeri, 1103 Paulsen, Kober 5BB e 110R - e rappresentano il 96% del materiale vegetale utilizzato in viticoltura.

Uno scenario decisamente limitato, soprattutto se si considera che sono stati selezionati tra la fine dell'800 e l'inizio del '900, in contesti climatici e con esigenze di mercato molto diversi da quelli attuali. Si rende quindi necessario un aggiornamento varietale, un'operazione tutt'altro che semplice, poiché valutare un apparato radicale è complesso. Nonostante ciò, il breeding ha già ottenuto risultati promettenti.

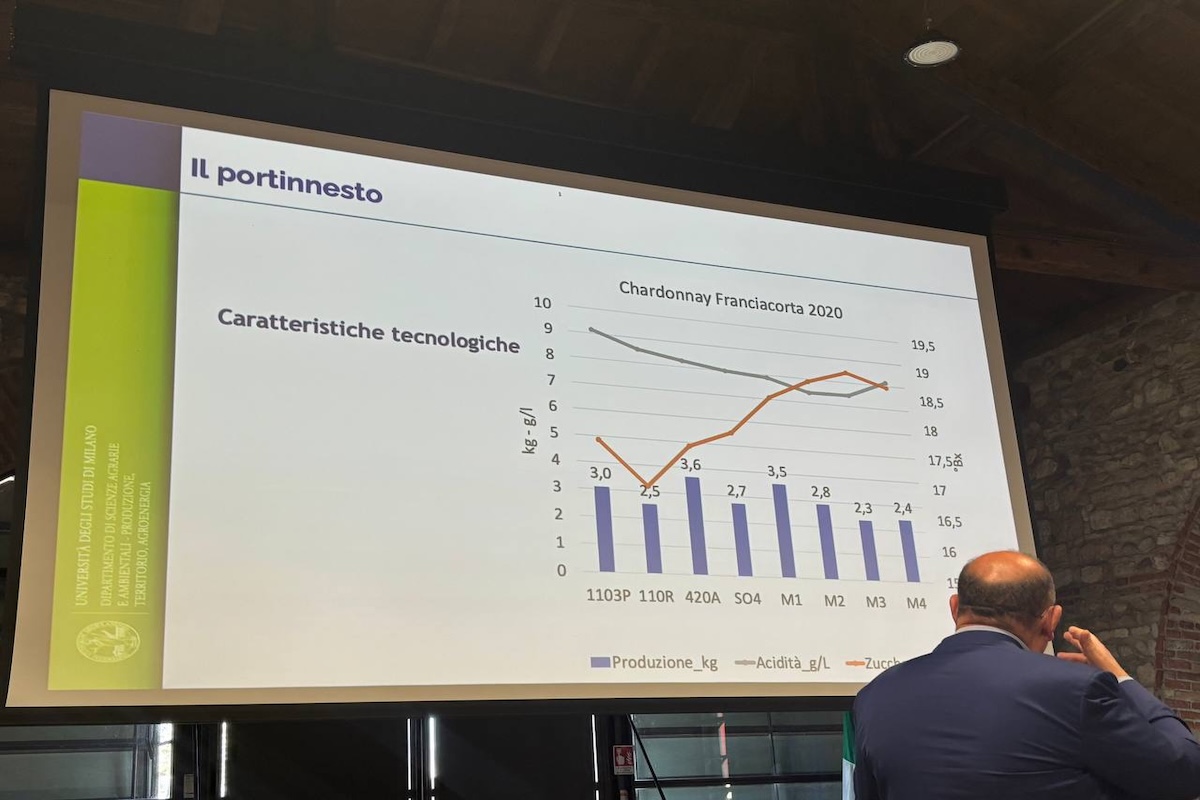

Un esempio significativo è rappresentato dalla serie M, selezionata dal gruppo di ricerca dell'Università di Milano, guidato dai professori Lucio Brancadoro e Attilio Scienza. I portainnesti M1, M2, M3 e M4 hanno infatti mostrato performance agronomiche interessanti, in particolare per quanto riguarda la resistenza agli stress abiotici. Tra questi, spiccano la tolleranza alla siccità - grazie a un'elevata efficienza d'uso dell'acqua - e una migliore efficienza nell'uso dell'azoto rispetto ai portainnesti tradizionali.

Inoltre, studi recenti hanno scoperto che la serie M può influenzare il profilo aromatico dei vini, come emerso da prove sperimentali condotte su Chardonnay Franciacorta innestato su diversi portainnesti.

Caratteri tecnologici di diversi portainnesti, slide di Lucio Brancadoro dell'Università di Milano

(Fonte: AgroNotizie®)

In conclusione, pur essendo più difficile da valutare rispetto alla parte aerea, il portainnesto svolge un ruolo fondamentale nel fornire alla vite il supporto necessario per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici, e non solo come barriera contro la fillossera. Una scelta mirata contribuisce a incrementare la sostenibilità ambientale dell'azienda e a rispondere alle richieste del mercato attraverso una differenziazione qualitativa delle produzioni.

Vitigni autoctoni, una strategia per la sostenibilità

Oltre alle cultivar di nuova e vecchia generazione, non bisogna dimenticare che in Vitis è presente un'ampia variabilità di germoplasma.

Nel mondo il numero di varietà esistenti è superiore a 25.800. Di queste 13.600 varietà di Vitis vinifera subspecie vinifera sono di interesse per la produzione di vino. Le varietà però coltivate sono 1.500, di cui solo 15 varietà coprono metà dell'intera area coltivabile mondiale, che si restringono a 6 varietà che coprono il 31% dell'intera area mondiale coltivabile. Queste 6 varietà sono Merlot, Cabernet Sauvignon, Airen, Tempranillo, Chardonnay e Syrah. Un panorama varietale perciò limitato rispetto alla disponibilità genetica selvatica.

I "vitigni autoctoni" o "vitigni antichi" difatti potrebbero avere geni target da inserire in futuri programmi di breeding, utilizzando anche le Tea. I caratteri di interesse sono per esempio lo spessore della buccia, una maggiore tolleranza agli stress abiotici come carenza idrica e alte temperature, l'epoca di maturazione più tardiva o un'alta acidità degli acini.

Attraverso le moderne biotecnologie queste qualità genetiche potrebbero essere trasferite nelle cultivar commerciali, oppure essere modificate per migliorare la varietà autoctona.

Sfruttando queste qualità aumenterebbe la sostenibilità ambientale del settore e la sostenibilità economica dell'azienda agricola. Perché viti più tolleranti a malattie, parassiti e mutamenti climatici necessitano di meno input esterni (irrigazione, trattamenti fitosanitari, concimazioni eccetera).

Inoltre, i vitigni autoctoni in Italia fanno parte della storia rurale agricola. Produrre queste uve significa per la cantina differenziare il prodotto, aumentando l'interesse da parte dei consumatori. Il viticoltore così è invogliato a portare avanti le tipicità del proprio territorio, a trasmettere e preservare le conoscenze locali contribuendo anche al mantenimento delle aree rurali.

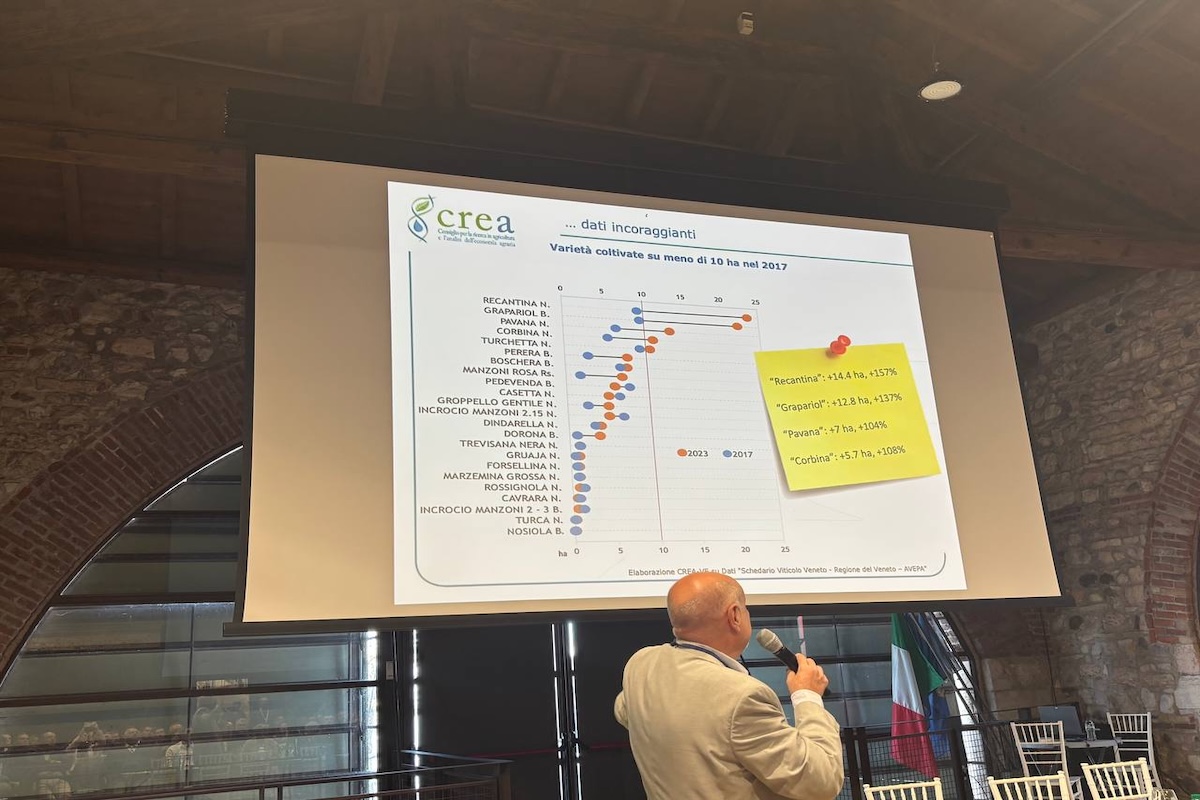

Alcuni viticoltori hanno già capito le potenzialità di questi vitigni. Secondo i dati elaborati dal Crea - Centro di Ricerca Viticoltura e Enologia - in Veneto alcune varietà, prima coltivate in modo marginale, stanno registrando una crescita significativa. È il caso, ad esempio, della Recantina, del Grapariol o della Pavana, la cui superficie è cresciuta tra il 2017 e il 2023.

Dati di coltivazione in Veneto dei vitigni autoctoni, slide di Massimo Gardiman del Crea - Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia

(Fonte: AgroNotizie®)

Questo suggerisce un interesse crescente verso queste varietà "minori" o emergenti che possono essere parte di strategie agronomiche innovative assieme alle viti Piwi e alle viti ottenute con le Tea.

Leggi anche Vite: le nuove soluzioni della ricerca contro malattie e carenza idrica

Autore: Chiara Gallo