Vigneto, l'irrigazione è più efficiente con il CWSI

Come capire, prima che sia tardi, se una vite è in sofferenza e ha bisogno di essere irrigata? Ce lo dice un indice, il Crop Water Stress Index, che consente di avere una gestione di precisione della risorsa acqua

La risorsa idrica è sempre più cruciale in vigneto (Foto di archivio)

Fonte immagine: © mashiro2004 - Adobe Stock

La maggior parte dei vigneti italiani non è irrigata e la fornitura di acqua alle piante si basa esclusivamente sulle precipitazioni atmosferiche. Storicamente, infatti, la pioggia è sempre bastata a permettere di portare a casa un raccolto soddisfacente. Questo anche perché la vite resiste bene agli stress idrici. Anzi, purché senza esagerazioni, la carenza di acqua aiuta la pianta ad esprimere il meglio di sé dal punto di vista della qualità delle uve.

Quando però la scarsità di acqua si fa eccessiva, si hanno perdite di produzione e una qualità scadente delle bacche. Senza contare che l'assenza di acqua in certi periodi critici, come la fioritura e l'allegagione, può portare a perdite molto importanti di raccolto.

Anche a causa di un clima meno prevedibile, i viticoltori devono ricorrere sempre più spesso a forme di irrigazione di soccorso (quando l'acqua è disponibile). Nei nuovi impianti sono sempre più comuni gli impianti di irrigazione, mentre in quelli vecchi si interviene, al bisogno, con irrigazioni di soccorso con metodi alternativi, come ad esempio l'uso di rotoloni o aspersori.

Anche dove la risorsa idrica è disponibile, perché ad esempio captata da un pozzo, sarebbe bene evitare gli sprechi e fornire alle piante solo l'acqua di cui hanno bisogno. E non è detto che in uno stesso vigneto tutte le piante abbiano la stessa necessità di essere irrigate.

Ma come fare a sapere se una vite sta subendo uno stress idrico eccessivo? Basandosi solo sulla sintomatologia fogliare si rischia di arrivare troppo tardi, quando i danni sono già stati fatti. Inoltre, questo approccio permette di avere una visione solo parziale del vigneto, limitata alle piante monitorate. Molto più utile è invece l'impiego dell'indice CWSI, Crop Water Stress Index.

Che cos'è il CWSI e come si calcola

Il CWSI, acronimo di Crop Water Stress Index, è un indice che consente di stimare in modo non invasivo il livello di stress idrico di una pianta a partire dalla temperatura fogliare, rilevata con termocamere. Il principio è semplice: una foglia ben irrigata traspira, e la traspirazione provoca raffreddamento. Se la pianta è in stress idrico, gli stomi si chiudono, la traspirazione si riduce e la foglia si scalda. Indirettamente, quindi, il CWSI ci fornisce una indicazione della disponibilità di acqua nel suolo.

Però la sola temperatura fogliare non basta, perché è influenzata anche da fattori ambientali (radiazione solare, umidità, vento). Per questo è stato sviluppato il CWSI, che confronta la temperatura reale della foglia con due valori di riferimento: quello di una "foglia bagnata" (non in stress, quindi in massima traspirazione) e quello di una "foglia secca" (stomi chiusi).

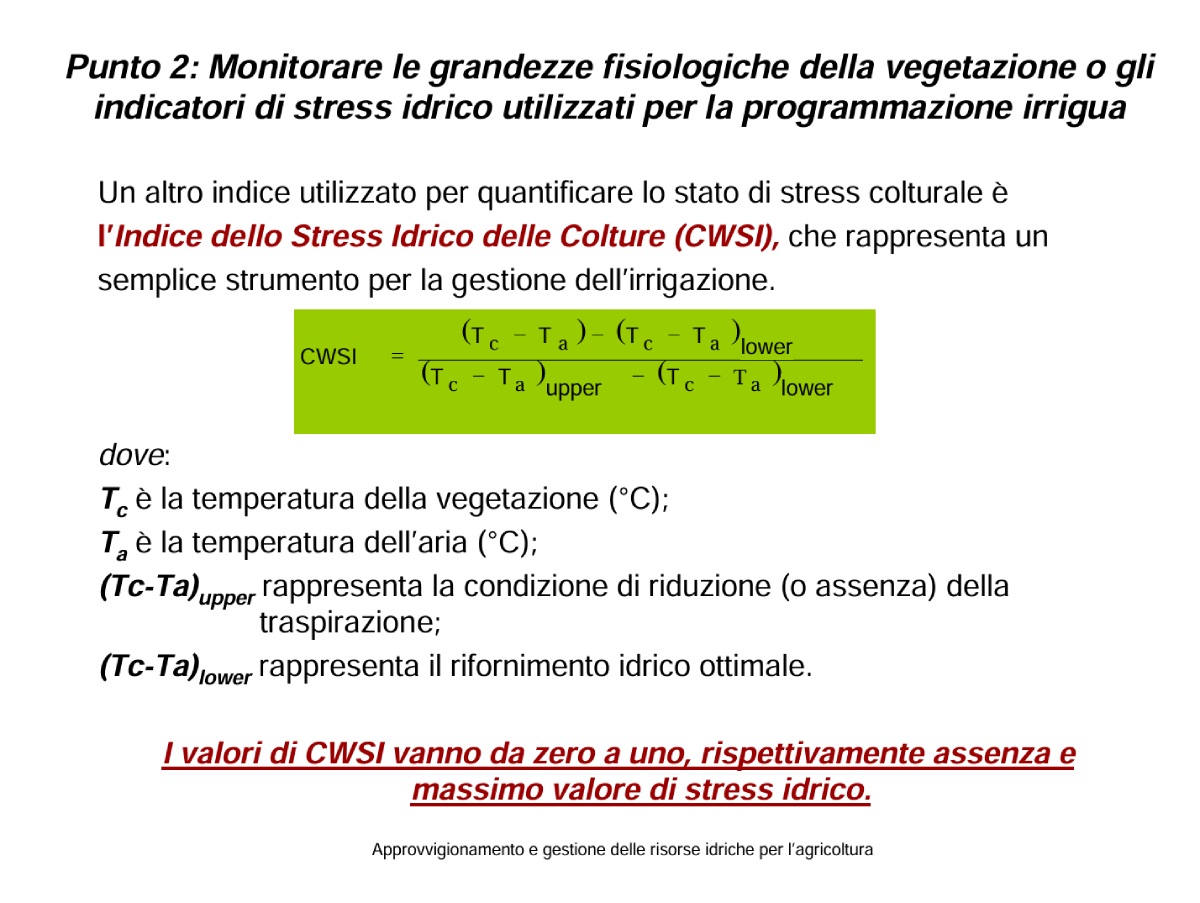

Monitorare le grandezze fisiologiche della vegetazione o gli indicatori di stress idrico utilizzati per la programmazione irrigua

(Fonte foto: Giuseppe Luigi Cirelli, professore dell'Università di Catania)

Il risultato è un numero compreso tra 0 e 1, dove 0 indica assenza di stress idrico e 1 indica massimo stress. Invece valori tra 0,5 e 0,75 sono indicativi di condizioni intermedie, da monitorare con attenzione.

Il CWSI in vigneto: monitoraggio e irrigazione mirata

Il CWSI è particolarmente interessante in viticoltura di precisione perché permette di:

- identificare le aree del vigneto in cui le viti soffrono maggiormente la siccità;

- quantificare lo stress in modo oggettivo;

- programmare irrigazioni mirate solo dove e quando servono.

In particolare, l'uso di dati provenienti da satellite consente di avere una idea della situazione globale in vigneto e in maniera costante nel tempo. Su alcuni dei satelliti che ruotano attorno alla terra sono infatti presenti delle termocamere in grado di misurare la temperatura della superficie terrestre, nonché quella dei vigneti. È dunque possibile usare queste informazioni per ricavare il CWSI, anche se la bassa risoluzione e l'interferenza causata dall'inerbimento del suolo possono rendere il dato meno accurato.

Misurazione dello stress idrico

(Fonte foto: Nicola Belfiore del Crea, Centro di Ricerca per la Viticoltura e l'Enologia)

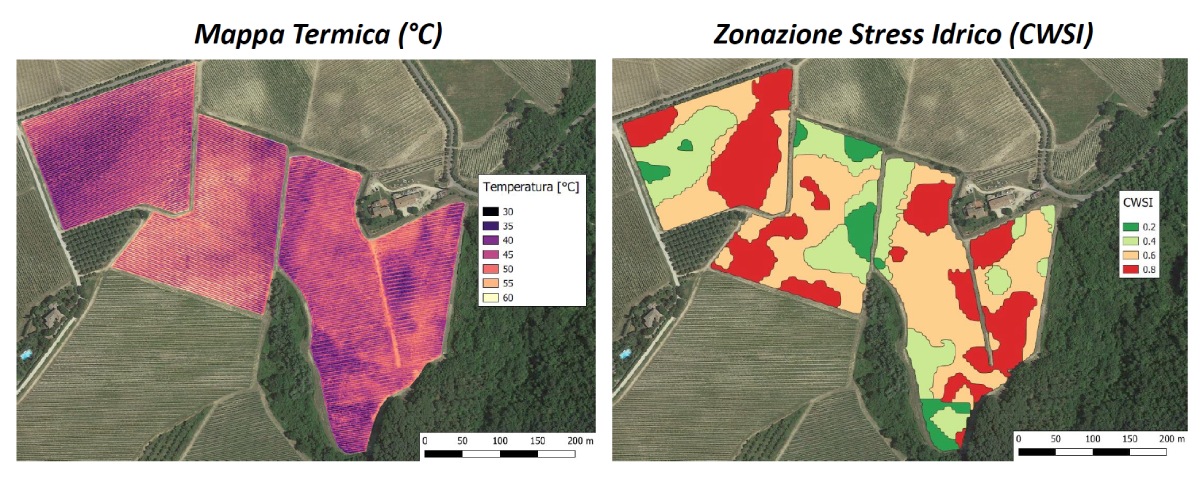

Ad ogni modo, diverse esperienze di campo hanno dimostrato come l'impiego del CWSI, abbinato a mappe georiferite del vigneto, consenta di attuare una gestione differenziata dell'irrigazione, con benefici sia in termini di risparmio idrico che di qualità dell'uva. Nelle parcelle con stress elevato (CWSI > 0,75), l'intervento irriguo tempestivo permette di evitare cali produttivi e migliorare il profilo qualitativo delle bacche.

Limiti e considerazioni pratiche

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, l'impiego del CWSI presenta anche alcune limitazioni. Per utilizzarlo correttamente è necessario eseguire una taratura iniziale, utile a stimare i valori di riferimento relativi alla foglia bagnata e a quella secca, adattandoli alle condizioni ambientali specifiche del vigneto.

Inoltre, l'impiego di termocamere richiede una certa dotazione tecnologica, che fino a pochi anni fa era appannaggio esclusivo dei centri di ricerca e università, ma che oggi è sempre più accessibile anche per le aziende agricole, grazie a dispositivi portatili o montati su droni e trattori (le immagini satellitari sono gratuite). È importante anche ricordare che il CWSI restituisce una fotografia puntuale dello stato idrico della pianta, che per essere interpretata correttamente deve essere integrata con altri dati, come le condizioni climatiche e lo stato fenologico della vite.

A sinistra una mappa termica del vigneto dove sono riportate le differenti temperature delle viti. A destra una zonazione dello stesso vigneto in quattro classi di CWSI (in rosso le aree in forte stress)

(Fonte foto: Agrobit)

Nonostante queste complessità, quando il CWSI viene inserito in un sistema di monitoraggio strutturato, come quelli propri dell'agricoltura di precisione, può trasformarsi in uno strumento estremamente utile. La sua capacità di fornire indicazioni oggettive e tempestive consente al viticoltore di ottimizzare l'uso dell'acqua, intervenendo solo dove realmente necessario. In questo modo si riducono gli sprechi, si migliora la sostenibilità della gestione agronomica e, soprattutto, si tutela la qualità delle uve, che resta il vero obiettivo di ogni strategia colturale in vigneto.

Di gestione ottimale dell'acqua abbiamo parlato anche in una puntata del nostro podcast "Terra di Denari", la trovi qui di seguito.

Ascolta la puntata "Goccia a goccia" del nostro podcast

Autore: Tommaso Cinquemani